-

細やかな声掛けで、支援制度の活用に伴走

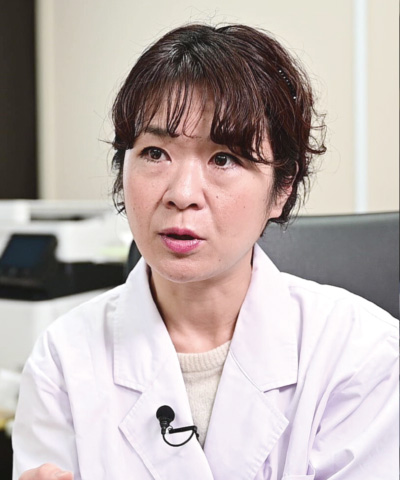

ダイバーシティ推進委員会 委員長

しあわせキャリア支援センター 副センター長

日本獣医生命科学大学 応用生命科学部 食品科学科食品工学 教授 小竹佐知子 氏

本事業に日本医科大学とともに取り組む日本獣医生命科学大学でも、女性や若手研究者がライフイベントと研究・仕事を両立しながらリーダーとして活躍できるよう支援しています。日獣大ダイバーシティ推進委員会・委員長を務める小竹佐知子氏に、小規模な大学ならではのきめ細かい取り組みも含めた支援の現状と今後の展開について伺いました。(構成:木村麻紀/ジャーナリスト)

2025年10月20日インタビュー

上位職を増やすための業績づくりを支援

最終的な目標として、上位職の人数を増やすことに繋げなければなりませんので、業績づくりが非常に重要です。日獣大のほとんどの研究者は全員実験系で、実験室にいて自ら関わることがとても大切になります。プロトコルが出来上がった後は学生などに任せられますが、学生も就職活動で忙しいため、研究支援員の配置が効いています。

支援員は派遣会社を通じて確保しています。例えば、時短で早く帰る研究者は帰宅後にも支援員に実験を進めてもらうなど効果的な制度です。マッチングの際にはできることになっていたはずのことが実際にはできない、などの誤算が生じることもあり、信頼できる人が派遣員として来てくれることがカギになっています。最近は民間企業も含めて中途採用が活発化しており、支援員の人材プールの質を確保することの難しさにも直面しているところです。

研究助成も大事にしています。本事業では年間100万円規模を中心に、若手には20万円を支給。こうした規模の研究費を、自由に責任を持って運用することが、やがて科研費(若手枠3年間で約500万円)など大きいプロジェクトへ挑戦する力につながり、研究者の地位を高めることができます。

ただ、日獣大は女性研究者の数そのものが少ないため、このような制度があるから申請して下さいとお願いして申請してもらうこともあります。また、助成金を使い慣れておらず、資金を余らせてしまいそうな人には、あと1カ月間で使うように促すこともあります。今年からは、最初の段階から使って下さいとお伝えするようにしています。

英語論文投稿への資金支援と校閲支援も行っています。上位職の審査にも直結するので、良い取り組みだと思います。

一筋縄にいかなくてもやり続ける

ポストの公募に女性を優先しますと書くようになったことは、大きな変化です。私自身が人事の会議に出ていって、「(ポストに)女性はいますか?」と必ず聞くようになりました。ポストアップの教員は4人出て、このうち2人は昇進しました。あと2人に対してもきめ細かく伴走していきます。ただ、公募の対象となる領域によっては女性がそもそも少ない、またはいない場合があります。対象となるポストが女性ですべて埋まって初めて目標達成に近づくという状況ですが、少しずつでもやっていくしかありません。

また、こうした変化については、男性の方々の間で戸惑いや複雑な思いも一部にあることでしょう。女性採用の必要性については、ダイバーシティ委員長として、メール発信したり、呼びかけを行ったりしながら、理解と協力を得られるよう、雰囲気づくりに努めています。

さらに、いくら制度があっても子育てや介護に絡んで時間が取りにくいという話も聞こえてきます。介護の場合はお住いの地域が関わるので、勤務先の支援だけあっても、なかなか一筋縄にはいきません。男性でも支援を必要としている人がいるはずですので、ここは国レベルでの支援にも期待したいです。

変化を常識にするために

西洋社会と同じように女性上位職の登用目標値を設けての取り組みは、少しずつしか進んでいないかもしれませんが、5~6年後には変わってくると思います。その兆候はすでにあります。

以前、卒業生を講師に迎えて話してもらう場を設けました。卒業生たちの話を聞いていると、女性も転職しながら仕事を続けていくこと、子育てしながら仕事を続けていくことが当たり前になっていて、とても喜ばしく思いました。本当にさまざまな職種の方々がいて、研究者の人たちは修士過程で人生を左右するテーマや人との出会いがあったと話す人が多かったです。後輩の皆さんがこのような話が聞けるのはとても役に立つことなので、第2弾を企画しても良いかもしれませんね。

日獣大は人数が少ないので、数少ない女性研究者同士で助け合っていく環境の中で、女性リーダーとしてチャレンジしようとする人たちに対して、きめ細かい声がけや支援を行っていきたいです。

-

『日々是好日 ~女性研究者として生きる~』Part2

日本獣医生命科学大学 応用生命科学部 食品科学科 農産食品学

教授 奈良井朝子 氏

Newsletterのコーナー『日々是好日 ~女性研究者として生きる~』は、日本医科大学、日本獣医生命科学大学の女性研究者にお話を伺い、研究やキャリア、ライフイベント、リーダーとしての役割など、等身大の想いや葛藤をご紹介しています。

- 今回は、日本獣医生命科学大学 応用生命科学部 食品科学科 農産食品学の奈良井朝子教授にお話をうかがいました。

- 構成:木村麻紀/ジャーナリスト

- 聞き手:米本崇子/日本医科大学総合医療・健康科学 准教授(教育担当)、One Healthニュースレター編集委員

- 2025年10月16日インタビュー

―大学卒業から現在に至るキャリアについて教えて下さい。

奈良井:東京大学農学部農芸化学科を卒業し、同研究室で博士課程まで進学しました。そこでは、腸管上皮細胞による栄養素吸収の制御機構について研究していましたが、もう少し食品そのものについて学ぶ機会があれば良いなと感じていた頃、日本獣医畜産大学(当時)で助手の公募があり、複数の先生方から同時にお声がけをいただきました。研究内容が植物性食品の酵素の働きを調べるという点で興味深く、さらに次世代育成ということで教育の分野なら自分も関わりやすいかもしれないと思い、就職を決めました。以来、ずっと本学で研究と教育に携わっています。途中で上司が変わり、緑茶の生産が盛んな静岡県でずっとお茶のカテキンの研究をされていた中山勉先生(静岡県立大学)になりました。私はその頃はポリフェノール研究の専門ではありませんでしたが、以前から興味を持っていた分野でしたので、その大家である先生がいらっしゃるという、すごいご縁に恵まれました。そのおかげで茶カテキンの研究にも取り組むようになり、今では研究の大きな柱となっています。

―同じところでずっとお仕事をされているので、ライフイベントの時も受け入れられやすい環境でしたか?

奈良井:そうですね、受け入れてもらうために、私自身もいろいろ努力もしました。たとえば、学科の入試広報の仕事を長くやっているのですが、前にある日突然、ホームページを作りなさいといわれ、ソフトを渡されただけ、その使い方もわからないまま試行錯誤しながら作ったこともありました。そのうち業者が作るようになりましたが、最初のうちは今のSNSのようなものを自分でソフトを使って更新していました。

―それは、お子さんが小さい時に在宅でやっていたのですか。

奈良井:いえ、まだいなかった時です。頼まれた仕事やこれは必要だと思う仕事はなるべくやろうと思ってやってきました。妊娠・出産というライフイベントを職場で受け入れてもらえたのは、それまで必死にやっているところを、上司の先生が見て下さっていたお陰かなと思います。上司にもお子さんが3人いらしたので、やはり子どもっていいよね、というスタンスで接してくださっていましたので、甘えるところは甘えながらも、甘えるばかりではいけないと思ってやってきました。

私は、家庭はもちろん大切ですが、仕事もとても大事だと思っています。研究を通じて「分からないことが分かる」喜びや学生の成長に接する楽しさに触れていたいですし、家庭を優先して仕事を切るといった発想はありませんでした。夫の協力と近くに住んでいた義両親のサポートもあり、また、実習中は遠方の両親に来てもらうなどして、研究と家庭を両立することができました。

子どもたちにとっても、忙しさでキリキリしている親だけと接するよりも、少し余裕のある大人、世代の違う大人と関わりながら育っていったのが良かったのかな、と今子どもたちを見ていて思います。―子育て前後で、学生指導の仕方で何か変わったことはありますか。

奈良井:子どもができるとどうしても時間に限りが出てくるので、この限られた時間の中でどう効率的に学生の指導をしたり、自分が実験をする時間を確保するか、という時間配分は、昔よりも本当に力がついたと思います。

また学生が、「子育てをしながら働く女性教員」の姿を見ることによって、将来どの職場に行っても、女性が子育てしながら仕事をするのが当たり前だと考える環境づくりに繋がるよう願っています。―日獣大の女性比率の現状はいかがですか。

奈良井: 本学にもダイバーシティー推進委員会があり、女性教員の割合を増やす取り組みが続いています。食品科学科では女性教員が3分の1を占め、学生も6割が女性ですので、比較的女性比率の高い学科です。

公募の際に女性を優先する方針に対しても、あまり否定的な話は聞きません。世の中は男女半々ですので、教員職においてもそのようになって、お互いの得意・不得意を補い合いながら協力できる関係をつくるのが理想的です。

一方で、畜産や獣医の分野で博士号をもつ女性はまだ少なく、公募しても応募そのものがないので、なかなか女性教員が増えません。こうした分野では、数年で何十パーセントまで増やしましょう、ということではなく、もう少し時間をかけて、女性がその分野にいることが自然となるような環境づくりから進めていく必要があると思います。

―奈良井先生のように、女性が研究者として継続的に活躍するために必要なことは何でしょうか。

奈良井:やはり、職場できちんと協力を得られることではないでしょうか。職場で安心して席を外す、仕事に穴を開けてもバックアップ体制がきちんとあるということです。

例えば、産休を取って実習に穴を開けてしまうと、周りの先生に負担をかけてしまい、戻って来るのも気持ち的にすごく大変ですよね。「皆さん、ご迷惑かけてごめんなさい」って申し訳なく感じて。でも本当はそうではなくて、みんなで寛容に「頑張って産んでおいで」と送り出し、産んできたら「おめでとう!」って迎え入れことができる余裕が職場にあってほしいと思います。

教育分野であれば、専門科目では難しいかもしれませんが、科目によっては複数の教員でスライドを共有し、オムニバス形式で授業を担当できるようなバックアップ体制は、出産だけでなく急病などの時に備えて作っておいたほうが良いと思います。

研究はさすがになかなか代わりがいないので、ここをどうするかの答えはまだありません。共同研究ならばバックアップ体制が取れますが、自分だけの研究は少し止まってしまいます。自分の研究が少しの間止まってしまうかもしれないことを、どう捉えるかではないでしょうか。人によって目指すところは異なりますが、自分の場合は、期間限定で研究から離れることはしかたない・後悔しない、と考えて産休と育休の間は子育てに専念しました。大変だったことは結構忘れてしまっていますが、思いどおりにならない数々の「子育てあるある」を経験したことで気持ちが強くも柔軟にもなり、仕事に良い影響を与えていると思います。一方で、大学で研究をするということは学生の教育とセットです。学科、あるいは大学院専攻の教育全体で教育が成り立つと良いので、周りの理解と協力が必要な場面に遭遇することがあると想定して、学生ともども色々な教員とコミュニケーションを取ることは大事かなと思います。

―最後に、奈良井先生のように、子育てもしながら好きな研究を続けていける女性研究者が増えるための支援のあり方についてお考えをお聞かせください。

奈良井:個々人で状況が全く異なりますし、支援を受けたからと言ってすぐに研究業績が出るものではありません。成果だけを求められると、逆に「もうそういう支援ならいりません」と尻込みしてしまうこともあるでしょう。欲しい支援は個々人で異なりますので、すごく難しいことではありますが、複数の支援策を用意して、「何が欲しいですか」と個々に尋ねる必要があると思います。

もし欲しいのが研究費ならば、ある程度それに見合った成果を出すこととセットになるでしょう。研究支援員がいれば成果が出せる、というなら、支援員を一生懸命活用してもらう。

研究業績だけでは測れないところも含めて支援してもらいたいと思っている人もいます。以前、ベビーシッター派遣制度があるとご紹介した際、その方は「他人に子どもを任せることに抵抗がある」、とおっしゃっていました。私もどちらかと言うと同じ感じ方だったので、祖父母にお願いしましたが、祖父母を頼れない方には「それならどうする?」と相談できる窓口のようなものが必要かもしれません。

その人の考え方を変えようとするのではなくて、「何が心配なの?」と聞いて寄り添う。大学だけではなく、地域にもさまざまな保育制度や子育て支援制度があるので、一緒に調べて解決策を探す、そういったこともできる窓口があると良いかもしれません。

安心して研究や教育を続けられる環境づくりを進めていくことがなにより大切だと思います。 -

女性研究者の活躍を支え、

次世代リーダーのすそ野を広げていくために

学校法人日本医科大学

しあわせキャリア支援センター センター長 土佐 眞美子 氏

学校法人日本医科大学しあわせキャリア支援センターは2019年の設立以来、本補助事業の牽引型と女性リーダー育成型を通じ、女性や若手研究者が育児などのライフイベントと研究・仕事を両立し、活躍できるよう支援してきました。牽引型が終了し、女性リーダー育成型が中間年を迎えた今、センターとしてどのようにリーダーを育成していくのか。土佐眞美子センター長に伺いました。(構成:木村麻紀/ジャーナリスト)

2025年5月28日インタビュー

自らのアンコンシャス・バイアスに気づく

センター長に就任して、7年目になります。ダイバーシティについて何も分からないところから活動を始めました。そのような私が研修で「アンコンシャス・バイアス(無意識の偏見、思い込み)」を学び、まさに自分のことだと気づきました。それ以来、「できない」ではなく「どうすればできるか」と考えるようになりました。ゼロからの試行錯誤の連続でしたが、一歩ずつ歩みを進めてきた実感があります。若い先生方にも「どうすればできるか」と意識してほしいと伝えています。ダイバーシティ推進には困難もありましたが、理事長の深いご理解、両大学の学長のご尽力、センター運営委員の協力があり、ここまで進むことができました。また、4病院の院長をはじめ、多くの皆様のご理解とご支援にも深く感謝申し上げます。

女性リーダーが輝けるための支援と、次世代リーダーの育成を

2019~2024年度の牽引型では、主に育児・仕事の両立と研究支援を幅広く実施してきました。これらの事業は、大学の予算で今後も継続していきます。2022年度からは女性リーダー育成型が始まり、リーダーとして活躍する女性研究者と将来を担う若手研究者に向けた支援を行っています。

女性リーダー育成型はこのほど、中間評価にてA評価を受けました。女性教授職比率は、両大学とも20%を超え中間目標を達成しましたが、准教授、講師なども含めた女性研究者在職比率は、まだまだ目標に足りません。教授職に昇進した女性研究者の中には、急な抜擢や環境の変化に戸惑いを感じる方もいます。多くの方が控えめで誠実な姿勢を持ち、実力も兼ね備えているものの、リーダー職に求められる役割やネットワーク形成に不安を感じるケースがあると感じています。

医学部の入学者男女比はすでにほぼ半々であり、女性が十分に力を発揮できなければ、組織全体のバランスが崩れ、男性にとっても過度な負担が生じかねません。

一方で、女性リーダー育成の取り組みについては、まだ十分に理解が行き届いていない面もあると感じています。だからこそ、取り組みの意義を丁寧に共有し、すべての教職員にとって納得感と透明性のある制度設計を目指しながら、対話を重ねて進めていくことが重要だと考えています。

昇進はあくまで通過点であり、その後にいかに力を発揮し、自信を持ってリーダーとしての役割を果たしていただけるかが問われると考えています。FD(ファカルティ・ディベロップメント)や懇親会の開催を通じて、同じ立場の教職員が対話し、共感や相互支援のきっかけが生まれています。こうしたつながりが、リーダーとしての自信と成長を支える土台になると感じています。

「ダイバーシティって?」「しあわせキャリアって?」と言われていた頃から少しずつですが、認知度も上がってきました。研究支援への応募開始はまだか、といった問い合わせも増えてきましたし、不妊治療や介護といった重いテーマをランチタイムで話せるような会をやってみると反響があり、少しずつ浸透してきているのではと思います。男性教授との会話では「ダイバーシティってどういうこと?」といった反応は減り、女性のキャリアアップに関する相談も受けるようになりました。

先輩方の志を次世代につなぐ橋渡し役として

前身である「女性医師・研究者支援室」を導いてこられた先輩方の尽力により築かれた歩みが、現在の活動の礎となっています。医学・生命科学系に特化した大学法人でここまでの取り組みが継続されている例は稀であり、こうした先達の努力を次世代へと確実につないでいく“橋渡し役”を担うことが、私の使命だと感じています。

日本の女性は、若い人たちも含めて「一歩下がって」と思う人が多くいます。リーダー気質でなくてもその人に合ったやり方で、リーダーシップを取れるようになって欲しい。「どうすればできるのか?」を問い続けることで、自然にやりたいことに気づく人が増えれば、大学は今よりもっと活躍できる場になると思うのです。そんなリーダーコミュニティを整えた上で、後進にバトンタッチしていきたいです。

ダイバーシティという言葉を使わずとも、男性と女性、子育て中の人もその人を支える人も、お互いに認め合える関係性が理想です。今、日本医科大学は学生の半数以上が女性であり、彼女たちは5年後に卒業します。その時に、大学でキャリアを積むことを選択してほしいですし、そう思える環境に近づけていければと思います。

少子化や人材流動化が進む今、「選ばれる職場」としての大学の価値が問われています。誰もが安心して働き、やりがいを持って成長できる環境づくりを通じて、大学の未来をともに支えていきたいと思います。しあわせキャリアセンターの元々のミッションである、ここで働くことを喜んでもらえる環境整備のためにこれからも取り組んでいきます。

-

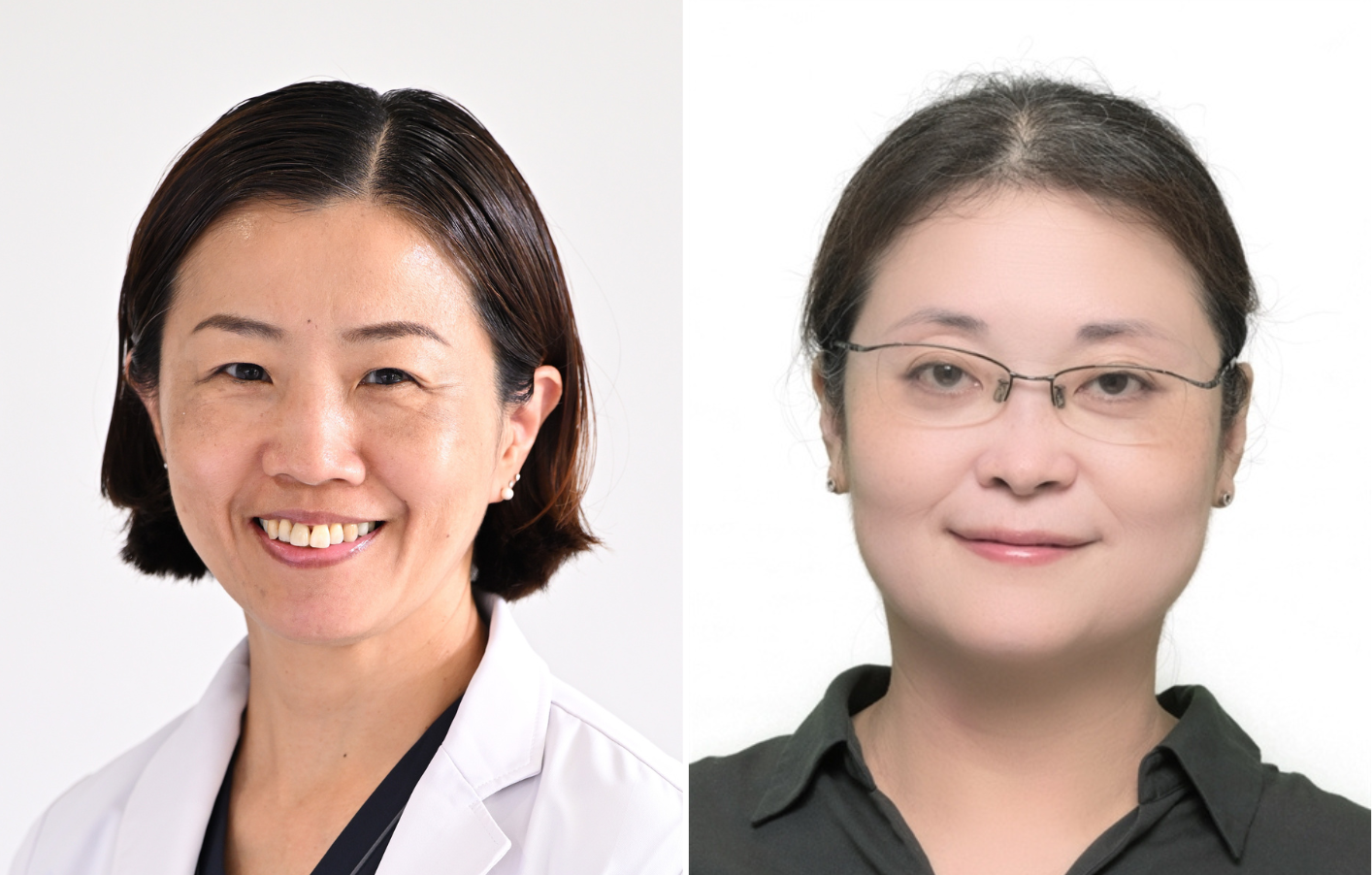

『日々是好日 ~女性研究者として生きる~』Part1

左:日本医科大学呼吸器内科学 教授(教育担当)

右:日本医科大学泌尿器科学 教授(教育担当) 谷内七三子氏 戸山友香 氏

Newsletterのコーナー『日々是好日 ~女性研究者として生きる~』は、日本医科大学、日本獣医生命科学大学の女性研究者にお話を伺い、研究やキャリア、ライフイベント、リーダーとしての役割など、等身大の想いや葛藤をご紹介しています。

- 今回は、日本医科大学呼吸器内科学 教授(教育担当)谷内七三子先生(写真左)、泌尿器科学 教授(教育担当)戸山友香先生(写真右)にお話をうかがいました。

- 構成:木村麻紀/ジャーナリスト

- 聞き手:米本崇子/日本医科大学総合医療・健康科学 准教授(教育担当)、One Healthニュースレター編集委員

- 2025年5月15日インタビュー

―お二人のご専門領域について教えてください。

谷内:分子病理の研究室で、肉芽腫性肺疾患における気管支肺胞洗浄に関わる研究で学位論文を書きました。その後子どもができまして、比較的自宅から近くて育児と両立できる大学の関連病院に派遣してもらって、臨床と育児を両立しながらバタバタの10年間を過ごしました。その間、派遣先の病院で慢性閉塞性肺疾患(COPD)の街頭啓発活動と疫学調査を行い、その成果を論文化しました。子どもが大きくなったタイミングで、2017年に大学へ戻りました。大学へ戻ってからは、喘息関連疾患の後ろ向き研究で論文を書きました。

戸山:泌尿器科の女性医師は少ないので、女性の疾患を担当するケースが自然と多くなりました。そんな中で女性泌尿器という分野が脚光を浴びてきまして、女性泌尿器を専門にするようになりました。その後、結婚して子どもが生まれ、その前後に医局長をやりながら復帰し、千葉北総病院へ行き、また子どもが生まれて復帰してという期間を経て、2020年に付属病院へ戻りました。

―私自身も含めて育児との両立に苦労しながら勤め続けてきましたが、育児と仕事の両立で、辞めたいと思ったことはありましたか?

戸山:教授に「もう厳しいから非常勤になりたいです」と言ったことがありました。教授に「何が一番困っているの?」と聞かれて、「そろそろ当直や祝日の日勤も再開するべきだと思うけれどもその見込みがたちません。」と伝えました。すると、教授に「もう1本論文を執筆して(当直が免除される)講師になるのはどうか」といわれたのです。そこで、当時もっていた女性泌尿器疾患のデータをまとめ、それが論文になりました。あの時が自分の人生の転機だったと思います。

谷内:私も辞めたいと言ったことがありますよ。戸山先生のように期限までに論文を書かなければならないといった明確なタスクを時間内にやるというのは、子育てをしたからこそ磨かれる面がありますね。逆に、子育ては思い通り、予定通りいかないことばかりで、そんな中で心が広くなると言いますか、許す、諦める、どこかで妥協する必要があるのを学べたのも、育児から仕事に反映できた部分かもしれません。

―ライフイベントから学んだこととして、タイムマネジメントや予想通りに行かなくても何とかやりきるグリッドやレジリエンスといった能力は、おそらく身についたのではないかと思いますね。

谷内:私に関して言えば、仕事と育児どちらも完璧を目指していません。50点、60点ぐらいって低すぎますかね(笑)、という感じでやってきました。あとはもちろん、周りのサポートがあるからこそ続けられています。

戸山:私が辞めなかったのは多分、自分の医局の雰囲気が好きだったからですね。尊敬する上司と一緒に働きたい、というモチベーションや、先輩後輩からサポートしてもらえたからこそここまで来れました。育児をしている後輩が多く、朝ごはんのメニューから夏休みの出かける先など、悩みも含めて分かち合えたのも救いでした。私は今でも日々必死で、自分が何点かなど考える余裕もなくて、とりあえず家を出るまでにできることだけやって、あとは自営業の夫に丸投げしています(笑)。有難いことに、夫は私の丸投げを一つ一つ拾ってくれます。

―下の世代から見ると、お2人は60点でもいいということや、夫に丸投げしてもいい(笑)、時短で教授というのもアリだと思える、夢を与える存在なのではないかと思うのです。

戸山:私の場合、自分の環境が私の希望する働き方にあわせてくださったので良かったのですが、人によってどのような環境が良いかは違いますよね。無理に引き止めないで、外に出るなら頑張って、と一度手を離したほうが良い関係が続きそのあとも助け合えたりします。逆に、大学に残りたい人については、どうしたら残りやすいかを一緒に考えてあげることはできるかもしれません。大学からも残ってほしい、残ってもらうために環境を調整しよう、と思ってもらえる人材になるための努力も日々求められると思っています。

谷内:今、いわゆる直美(臨床研修を終えた後、保険診療を経験せずそのまま美容医療に進む人)が毎年200人いるということが社会問題になっていますが、働き方として多様な選択肢があるということではありますよね。多様な働き方の選択肢があり、自分の進む道を選ぶことができる、ということが大切だと思います。

―本学のように女性を上位職に登用して活躍できる枠組みと雰囲気を作っておけば、若い先生たちが一旦外部に出ても、困った時にまた戻って来られるという安心感があるかもしれません。私は外部の病院勤務が長かったので、女性が上位職にいて、母船のような形で待っていてくれる教授がいるというのは、とても大切なことではないかと思っています。

さて、先生方のお子さんたちはもうだいぶ大きくなってきたのではないでしょうか?谷内:上の子は地方の大学へ進学し大学2年生、下の子は高校2年生ですが、海外留学しているので、2人とも家を出ていき、子育てもほぼ上がり、といった感じ。子どもと過ごした時間って、短かった…。戸山先生には、子どもが小さくて可愛い時期の子育てを楽しんでほしいなと思いますね。

戸山:ありがとうございます。上の子は小学生、下の子はまだ保育園児で全く余裕はありませんが、抱き着いてくれる今の時期をずっと覚えていたいと思います。

最近少し感じているのは、若い世代が大学に残りたいと思えるモチベーションをどのように引き出すかということです。今学位を取らない人が多いのですが、大学に残るには学位が必要です。でも、大学に残らなくてもいいから学位は取らない、と。

―実は、大学に残らなくても、外部の病院に部長職で行くとなると学位は必要です。また、子育てが終わって子育てで当直ができませんといった言い訳がなくなった時、臨床に加えて、戸山先生のように臨床成果を論文化するというのは、若い時にトレーニングを受けておかないと後輩に指導できません。上位職に就くには学位がないと戦えないということは、若い世代には伝えておきたいです。

戸山:そうですね。やはりやってみないと向き不向きも分かりませんから、とりあえず何でもやってみたほうが良い気はしますね。研究も論文もとりあえずやってみて1本書いてみないと「論文書くのに向いていないんだ…」ということも分かりませんしね。

―お2人はその時々で与えられたことを、自分の中で生かしながら今のポジションにつなげていらっしゃると思いますが、教授に昇進したことを活かしてこれからどのようなことに取り組んでいきたいと考えていますか。

谷内:医師を育てることやキャリア教育のほうに力を注いでいきたいですね。また、若い先生を育てる指導医の底上げにも取り組みたいです。昨年実施した教育担当FD(教育担当の教員を集めて、FDとしてワークショップを実施)のように、指導医同士で横のつながりを持ちながら悩みを共有し合えることで、大学全体が良くなっていくためのつなぎ役になれればいいのかなと思っています。戸山:キャリア教育で言えば、例えば医師には向いてないけれども研究者に向いている人もいますよね。目の前の人が何に向いているかを知り、その人の将来の選択肢を増やせるようなことができればいいなと思っています。まだ個人レベルでやっているだけで枠組みを作るところまではいきませんが、まずは自分が関われた学生や後輩だけでも、一番合っているものを一緒に見つけていきたいです。そうやって探していくうちに、本当にうちの大学のリーダーになっていく人が出てくるかもしれませんしね。メンター制度という素晴らしい制度がすでにあるので、それに加えて身近で小さなことでも相談できる環境があるとさらに良いのではないかと思っているところです。

-

キャリアデザイン、共同研究

女性・若手研究者の可能性を広げたキャリアデザインプロジェクト

左:日本医科大学

千葉北総病院 皮膚科 部長/教授右:日本獣医生命科学大学

獣医学部獣医保健看護学科 准教授 神田奈緒子氏 山本昌美 氏- 女性・若手研究者キャリアデザインプロジェクトは、日医大、日獣大、アンファー(株)に所属する女性・若手研究者が集まり、キャリアデザインや共同研究などを通じて今後のキャリアを考える機会を提供してきました。2020年に始まった本プロジェクトは、5回の開催でのべ約140人が参加しました。本プロジェクトチーフの神田奈緒子・日医大教授と、副チーフの山本昌美・日獣大准教授に本プロジェクトの意義についてお話をうかがいました。(構成:木村麻紀/ジャーナリスト)

- 2024年11月15日インタビュー

- ― どのような意図で本プログラムは始まったのですか?

- 神田:若い女性研究者がこれからキャリアを積んでいくにあたっての課題にどのようにアプローチするか、異分野の若い先生方が集まって何かやることが重要だと思いました。第1回は研究成果の効果的な発表方法や、留学のキャリアップへの繋げ方、研究費の取り方などをそれぞれのグループに分かれて研究していました。留学で来ている人や経験者にアンケートを取るなど、色々なアイデアが出て面白かったです。

- 山本:私は第1回に受講生として参加し、第2回から企画側に入りました。ちょうど新型コロナウイルスが流行し、発表者以外はオンラインで参加しながらグループワークを行いました。オンラインだと少し構えてしまい、せっかくの機会でしたが、お互いが見えづらかった面はありました。

ただ、参加しなかったら知り合えなかった人と知り合えましたし、一つの法人でありながら接点が少なかった中で繋がりができました。日医大は基礎系の人も多く、自分の研究テーマを掘り下げていく上でも新たな気づきがありました。 - ー 回を重ねる中で、変えていったことや工夫したことはありましたか。

- 神田:第2回は育児と研究の両立もグループワークのテーマになりましたが、課題を抱えている人といない人に分かれていることも判明しました。

- 山本:そこで、事前アンケート取った上でグループ分けするようにしました。

- 神田:第2回まではしあわせキャリア支援センターの先生にグループ発表の講評をしていただきましたが、第3回からはセンター外の先生にも講評していただくようにしました。第3回までは終了後にレポートも提出してもらっていたのですが、少し調べれば分かるような内容をレポートにまとめなければならないことへの負担感を訴える声が聞かれるようになりました。そこで、参加メンバー各自のスキルを持ち寄って共同研究のテーマを考えてみるのはどうかということになり、第4回と第5回は仮想研究テーマによる共同研究のプランニングを行うワークショップにしました。

- 山本:参加する各先生の専門分野に基づき、年齢構成や興味関心、男女比、職位になるべく配慮してグループを決めていきました。第3回まではお互いの研究内容について話す機会がありませんでしたが、第4、5回では自分が皆さんに提供できる技術は何か考えたり、自分の研究の良いところを説明したりする機会が生まれことは、自分のキャリアを考える意味でも役に立ったと思います。

- ― 5回の開催を経て、改めて本プロジェクトの意義をお聞かせ下さい。

- 神田:異分野の先生と話し、他の先生の話も聞ける。プログラムの中身は試行錯誤でしたが、これから先のキャリア形成に向けて、今正しい答えを出さなくても、考えていく機会を持つことが大切だと思って続けてきました。参加すると研究支援員や共同研究に申請しやすくすることで、ある程度参加者も増えて良かったと思います。

- 山本:企画側に参加して思ったのは、わざわざ集まる意味でした。研究テーマはネットで調べられる部分もありますが、いつでもできるのにやらない。本プロジェクトがなかったらやらなかったことを調べ、知ることができました。女性・若手研究者向け支援制度について、他大学ではこれだけやっている、といったことですね。講評していただく人に対して自分の課題を伝えるということも、若手・女性研究者にとってはこれまでにない機会でした。

- 神田:第3回で日医大・弦間学長に直接お話しできたのは意義深かったですね。

- 山本:第4回以降、異分野交流による共同研究ワークショップにしたところ、ポスドクなど熱意のある人たちの自主的な参加が増えました。女性・若手研究者はもちろんですが、偶然見つけて参加する人もいました。

- ― 本プロジェクトを今後、どのような形で活かしていくのが望ましいと思いますか。

- 神田:そのまま研究してもらってもいいですし、第1回から第3回で知り合いになった人たちと先々の共同研究に繋げてもらう機会にしてもらえれば嬉しいですね。

- 山本:日獣大では、本プロジェクトに参加した日医大の先生と直接連絡を取り合って科研費の獲得に結びつけた例がありました。また、第4回で出た共同研究テーマがそのまま実際の共同研究につながっている方もいます。第5回終了時にもアンケートを書いてもらいますので、書いてくれた人たちに数年後に再度アンケートを取れれば、その後どうなったか分かりますし、私たちも知りたいですね。

- 新型コロナ以降、学内でも法人内でもさまざまな交流の機会が途絶えたままです。そのためか、新人の先生の顔が見えづらい状況です。せめて入職したばかりの人同士が顔を合わせ、お互い切磋琢磨できるような機会があると良いと思いますね。女性・若手研究者含めて全員、熱意を持って入ってきているはずですので。

女性・若手研究者キャリアデザインプロジェクト 開催履歴と報告

-

キャリアもプライベートも、留学したからこそ今の自分がある

日本医科大学

眼科学教授

多摩永山病院 眼科部長 堀 純子 氏- 日本医科大学しあわせキャリア支援センター委員を兼務し、ダイバーシティ補助事業(女性リーダー育成型)でグローバル⼈材の育成や海外での研究⽀援についての検討に携わる堀純子氏に、女性リーダー育成を通じたダイバーシティ研究環境づくりの意義を聞きました。(構成:木村麻紀/ジャーナリスト) 2023年10月27日インタビュー

- ― 女性リーダー育成を通じたダイバーシティ研究環境の実現に向けて、なぜグローバルな研究支援が必要なのでしょうか。

- 政府は2020年までに女性管理職の比率を30%にする目標を掲げましたが、達成できずに2030年まで延ばしました。2023年の日本のジェンダーギャップ指数は世界146カ国中125位で過去最低です。日本で女性リーダーが増えにくいのはなぜか―。真のリーダーシップを発揮できる人材が現場に少ないからです。能力が足りないのではなく、日本特有の社会構造の中で、出産・育児といった女性特有のライフイベントの際にキャリアの中断や断念を余儀なくされてきた長い歴史のためです。医師になって33年、女性はライフイベントに直面すると、大学の常勤職を辞める、研究を辞めなければならないという状況をずっと見てきました。女性のポテンシャルが高くても、上位職になるキャリアパスから外れてしまった人が多く、現時点で急に増やそうとしても実績を持った人が少ないのです。

- そこで、多くの企業や大学で今行われているのが、女性の上位職への早めの登用、いわゆるポストアップです。組織側が見守りながら、数年以内に昇任が可能と評価された女性候補者を早めに引き上げる制度で、何とか数合わせ的に役職につけているのが現状です。

- 多様性を推進していく方向へ日本の社会構造を変革するためには、国内で要職にある人に引き上げてもらうだけでなく、グローバルな視点から日本はここがおかしい、もっと多様性が必要だと発言できる女性が30%いないと変革できません。そのような真の女性リーダーを育成するためには、必ずグローバルな場を経験してもらうことが重要だと思います。

- 私たち医師・研究者が国際的に認められるためには、M.D.とPh.D.という学位とともに、それぞれの研究領域でのグローバルな人的ネットワークが必須です。大学の講師以上になるためにはPh.D.(博士号)は必要ですが、厳密に言えば、どこの大学でPh.D.を取得し、どのような論文実績があり、どこでポストドクター(博士研究員)を終了したか、有名ラボで活躍したかどうかを学歴と職務経歴書で評価されます。さまざまな国から優秀な人材が集まって一緒に研究するコミュニティのメンバーになることは、帰国後に自国でリーダーシップを取る上で大きな支えになります。大きなラボで研究の知識や技術とともに、資金・人の集め方など広い意味で研究力を身につけると、帰国してジュニアリーダとしてスタートしても能力を発揮できます。このようなキャリアは、アカデミックな信用力の基盤になり、研究者としての自信にもつながります。

- 一方で、家庭の事情や経済的に留学するのが難しい人には、国際学会での発表という機会があります。これも非常に大きな刺激を得られる場です。私も学会プログラムを作る側として関わったことがありますが、国際学会では登壇者の決定に当たって女性や人種の多様性を担保することが義務づけられています。若手がシニアに質問することも普通です。日本ではまだまだですが。

- ー グローバル⼈材育成のための支援制度である女性研究者海外研修助成(ダイバーシティ支援)と国際学会発表助成について、募集、実施してみて反応はいかがでしたか。

- 期待した通りの応募があり、頼もしいですし、嬉しかったですね。海外研修助成は今後審査を経て決定し、国際学会発表助成は随時募集中です。

- ― 堀先生ご自身も、海外への研究留学を経験されていますが、どのような点が現在の研究や診療に活かされていますか。

- キャリアの面でもプライベートの面でも、留学しなければ今の自分は絶対ありませんでした。留学先の研究所はラボも素晴らしく、全世界から優秀な人材が集まっていました。約半数が女性で、日本とは大きな環境の変化でした。女性はマイノリティでなく、自由に発言できる環境がありました。

眼科学のみでなく、移植学や免疫学など他領域のラボともミーティングがありましたが、女性教授も多かったです。彼女たちはワークライフバランスを重視していて、夕方5時半になると帰るのでびっくりしました。日本では、深夜や土日にも実験していましたから。

眼科学のみでなく、移植学や免疫学など他領域のラボともミーティングがありましたが、女性教授も多かったです。彼女たちはワークライフバランスを重視していて、夕方5時半になると帰るのでびっくりしました。日本では、深夜や土日にも実験していましたから。- 実は日本にいた当時、私は結婚していましたが、自分は子どもを産まないと思っていました。しかし、米国では多くの女性教授が子育てもしていて、「産んでいいのか!」と思って(笑)、一人目は米国で出産、育児をしました。出産、育児をしていることによる差別的な扱いもなく、女性医師・研究者の自由な生き方に触れて目から鱗が落ちるような思いでした。

- 世界最大級のラボでしたので、当時のポスドクの同僚たちは、現在はそれぞれの母国でリーダー的な存在になって研究領域を引っ張っています。このグローバルな人的ネットワークは、私を国際学会での役職に推薦もしてくれますし、さまざまな困難な場面で激励し助言をくれます。自分のアカデミックな基礎を信じて研究を継続して発信し続ければ、グローバルなネットワークがそれを認めてサポートしてくれる、自分を生かしてくれていると感じています。

- ― 日医大のグローバル研究支援制度は今後、どのような人材に活用して欲しいですか。

- 応募条件は「本学の常勤の女性研究者(助教以上)」で、職位や年代は関係ありません。ライフステージもさまざまだと思いますので、若手や助教になりたての方、シニアの方も応募できるよう、応募条件に自由度を持たせました。留学期間についても、1カ月以上程度にして応募のハードルを下げました。

- 海外での研究や研究発表を経験したり、海外の研究者と交流したりできる留学に、興味をもってチャレンジしてみようというやる気のある人でしたら、どなたでも応募いただきたいですね。それまでの研究経験は問いません。

<プロフィール>

堀 純子先生(ほり・じゅんこ)

日本医科大学 眼科学教授 日本医科大学多摩永山病院 眼科部長1990年に新潟大学医学部を卒業。東京大学医学部眼科学教室の助教を経て、米国ハーバード医科大学スケペンス眼研究所に留学。2001年から日本医科大学に入職し、診療しながら、基礎研究も続けている。2018年から現職。

-

敬譲相和の精神でダイバーシティを推進

日本獣医生命科学大学

学長 鈴木 浩悦 氏

本イニシアティブ連携機関の一つである日本獣医生命科学大学の新しい学長に、鈴木浩悦氏が就任しました。今後の日獣大のダイバーシティ推進で重視する基本的な考え方について聞きました。(構成:木村麻紀/ジャーナリスト) 2022年11月7日インタビュー

- 日本獣医生命科学大学(日獣大)は、1881年に日本初の私立獣医学校として開学しました。獣医学部と応用生命学部に4つの学科があり、先生方も獣医から看護、動物化学、社会科学に至るまで、それぞれに背景や専門性が異なります。こうした多彩な先生方と多様な学生の皆さんが出会い、ともに学びながら、イノベーションの創出につながる場として機能するには、ダイバーシティの推進が極めて重要です。

- 本学の学是には、ダイバーシティを推進する上で拠りどころにできる言葉があります。それは、戦前に作られた学是で今日まで唯一変わらずに残っている「敬譲相和」です。敬譲相和とは、謙譲と協調、慈愛と人倫を育む科学者の創出を目指すということ。自分は一歩引いて他の人を敬い、相互に理解し合いながら協働していくことの大切さを説いています。この言葉を念頭に置きながら、ダイバーシティ推進室が中心となって本イニシアティブと歩調を合わせながら取り組んでいくことになります。

――ダイバーシティ研究環境の推進や女性研究者の活躍増進のための具体策は?

- 本学では、女性研究者を全体の30%に増やす目標に対して、現状21%にとどまっています。このため、特任教授のポスト設置も含めた教授への選抜と若手の採用・昇進の支援を同時に進めていきます。私自身、女性の同僚から良いコメントやアイデアをもらったり、異なる考え方を提案してもらえたりしたことに助けられてきました。選挙で選ばれる役職以外の会議体で、もっと多くの女性を指名していくことも必要ではないかと思います。

- まずは、全教員リストに基づき、個別にどのようなサポートが必要なのか考えているところです。その時に一番難しいのは、他の先生方に理解してもらうことです。同じ能力のある男性教員がいる時になぜ女性なのか、優遇でないか、ということに対して、そうではないと理解してくれる人が増えていかないと、取り組みが一時的で終わってしまいかねません。

- 連携機関による共同研究への研究費補助と研究支援員の配置については、実績が出てきました。今後は、制度の運用をしっかりと整えながら引き続き進めていきたいと考えています。日医大とは研究分野が異なるので、逆にもっと色々と一緒にできるのではないかと思います。

――現状の取り組みに加えて、今後どのような取り組みが必要か?

- 本イニシアティブでは、管理職が率先して誰もが働きやすく休みやすい職場環境の実現を目指すイクボス活動を始めました。しかし、育児休業を取得した男性教員は本校でもまだ少ない状況です。小規模な大学ということで、周りに迷惑をかけてはならないという気持ちが余計に強いようです。研究室ごとに閉じられていて、一人が抜けるとやりづらさにつながっているのかもしれません。例えば、教員が複数講座を担当し合えるようにしたり、共通ラボで実験したりできるような、誰でも見られて、誰にでも相談できるような雰囲気づくりとともに、協力し合える人間関係づくりが必要です。さらに、休む人をフォローできる物理的なサポート体制の構築までしていかなければならなくなってきていると思います。

- 私自身、たくさん意見が出る会議のほうが有難く、より良い決断につながっていると感じています。もちろん多様な人材の集まりですので対立することもありますが、ダイバーシティ研究環境の実現に向けて、敬譲相和の精神を大切にしながら取り組んでいきます。

-

豊かな多様性を高い組織力につなげるために

日本医科大学

学長 弦間 昭彦 氏

日本医科大学と日本獣医生命科学大学、アンファー株式会社が協働してダイバーシティを実現する研究環境の構築に取り組む本事業は、中間年となる3年目を迎えました。ここまでの事業の成果、および残り期間に重点的に取り組むべき課題について、One Health実行委員長の日本医科大学・弦間昭彦学長に聞きました。(構成:木村麻紀/ジャーナリスト)2022年5月24日 インタビュー

―本事業は「女性研究者の研究力の向上・産学連携の促進」「女性研究者の上位職への登用促進」「社会全体としてのダイバーシティ環境の実現」という3つの目標達成に向けて、4つの行動計画に沿って取り組みを進めています。ここまでの進捗をどのように評価していますか。

4つの行動計画のうち「地域との連携によるダイバーシティ研究環境の実現」と「グローバル人材の育成」は、新型コロナウイルス流行の影響でかなり制限されましたが、「共同研究の推進と女性・若手研究者キャリア支援」と「上位職への登用促進に向けたキャリアアップ」については順調に進んでいます。

- 「共同研究の推進と女性・若手研究者キャリア支援」は、3つの組織の背景を踏まえて本事業の柱として位置づけられています。ライフイベントに直面する研究者をサポートする研究支援員を配置しながら研究費を活用してもらう仕組みで、本事業での研究費のほか、日本医大と日獣大との共同研究費も配分しています。公的な研究費を得るための講座の実施や研究計画書の添削支援の制度も設けており、女性も若手も多く活用しています。この制度を利用した人は翌年公的な研究費を獲得できている割合が高く、かなり有効に機能しています。公的な研究費を取るとモチベーションが高まりますし、その先のキャリアにもつながります。

- ―― 2つ目の「上位職への登用促進に向けたキャリアアップ」についてはいかがですか。

- こちらは、組織的な対応とともに、トップからの働きかけも行ってきました。具体的には、これまでは研究も診療も教育もすべて行えなければならないとしていた教授職の選考方法を見直し、秀でた部分を評価して登用する形に改めました。准教授、講師については研究を重視するとともに、ある一定期間は教育に従事する教育担当のポストを設けて女性を登用したところ、21名 (教授3名、准教授4名、講師14名) が昇任して数値目標を達成しました。ポジティブアクションの側面を持つ措置には一定の効果があったと言えるでしょう。

- さらに、女性教員のリストに基づきトップである私が直接面談して、昇進可能性のある人材の掘り起こしにも努めています。職位を得られそうな人材が志を維持できるよう面談をして、動機づけになればと考えています。

- ―― コロナ禍でのさまざまな制約が緩和されようとしている中、「グローバル人材の育成」や「地域との連携によるダイバーシティ研究環境の実現」もようやく進められそうですね。

- 「グローバル人材の育成」に関しては、コロナ禍でむしろオンラインでのカンファレンスなどを実施できる基盤が整ってきました。時差の制約はありますが、学生も対応できるようになってきました。海外との交流の敷居が低くなってきたので、今後さらに支援していきたいと考えています。留学経験のある研究者が中心となって、欧米を中心とした組織とのとのつながりを保ちながら公衆衛生や医療情報通信など何か一つの特定のテーマでモデルケースを作れることに期待しています。

- 「地域との連携によるダイバーシティ研究環境の実現」は、啓発活動が中心にはなりますが、活躍している卒業生との交流を促進させることにもつなげたいところです。活躍の場に気づくことや選択肢を広げられるという認識を持てることで、本学に戻って来ていただける機会にもなるかもしれません。また、日本医大が高大接続連携を結んでいる洗足学園高校をはじめとした高等学校での模擬講義など、教育を通じた次世代育成にも貢献して参ります。

- ―― 本事業は3つの別組織がダイバーシティという共通のテーマで推進している点も大きな特徴ではないでしょうか。

- 日本医大と日獣大とは同一法人であってもなかなか接点を持てませんでした。しかし、本事業を通じ各大学の中でも教員同士が諸課題に対して話し合えるようになっていると思います。例えば、日獣大が持つ食品領域は医療と直結しています。これからもさらに連携を強化していきます。また、アンファーという比較的新しい企業からも、アイデアや制度を色々と学んでいきたいと思います。

- ―― 本事業の後半期間で特に取り組むべき課題はありますか。

- ここまでプロジェクトを実施してきて、助教になるハードルが一番高いと感じています。ライフイベントが重なりがちですので、続けたいけれども困難を感じているのであれば、ご本人への支援やロールモデルの提示など、しあわせキャリア支援センターで行ってきていることをさらに周知していくことが大切です。幸いオンラインでの講座はじめ各企画への参加者も増えてきています。

- 育児休業等の取得で確かに周囲の負担は増えますが、社会全体として多様性への理解が進んできています。この時期のハードルを超えれば、研究助成金取れるようになり、職務的にも優遇されて講師、准教授への道も開けていくので、結果として女性登用が進んでいくと考えています。

- さらに、共同研究については多様なテーマを認めるとともに、後進への指導を通じて次の世代に還元してくれる人を積極的に支援していきたいと思います。

- ―― 本事業の後半期間のスタートに当たって、改めて今後のビジョンをお聞かせ下さい。

- 本事業は、多様性を認め合い組織力を高めていくことを目指しています。しかし、多様性があれば組織力が自然に高まるほど簡単なことではありません。個人の多様な人生のありようを前提に、個人は高いモチベーションを持っていかに組織で活躍するか、組織はそうした個人をどうポジショニングして活かしていくかを常に考えていかなければ、組織力を高めることにはならないと思います。活躍できるポジションは人それぞれで、時期によっても活躍できる領域が変わってきます。こうした部分を柔軟に活用し、組織を良くしようと考えていただける人を増やしていきたいですね。

- ここまで総じてうまくいっていますが、特に若手の層を厚くするにはどうすればいいのか、引き続き細かい工夫が必要です。最終的な目標達成に向けた戦略と戦術を、皆さんとご一緒に工夫しながら実行して参ります。

-

動物をもっと身近にできる社会のために

日本獣医生命科学大学

獣医学部獣医学科

野生動物学研究室講師 田中 亜紀 氏

日ごろ、動物虐待や災害時の動物の扱いなどをテーマに研究しています。米国に留学して研究生活を送りましたが、子ども育てながら研究するのは普通のことでした。日本ではまだ、子どもが生まれたらキャリアをあきらめるという傾向が強いかもしれませんが、向こうでは子どもがキャリアをストップする理由には全くならないと感じました。

米国での研究生活では、男女を意識することは全くありませんでした。上司は男性でしたが、子どもの学校が終わる15時半ごろになるとエレベーターで一緒になって、お互いに子どもを迎えに行く感じでしたね。

研究に集中できる時間が増えた

帰国後、日本では研究者が事務作業をしなければならないことが多くて驚きました。私も育児をしながらなので、大学に居られる時間が短い。大学に居る時間で研究したいにもかかわらず事務作業が非常に多かったので、支援員制度はとても助かっています。

支援員の方には9時半~15時ごろで、週に20時間の枠で来ていただいています。研究分野柄、視察など学外施設への出張が多いので、行くたびに領収書がたまり、帰るといつも事務作業に追われていました。今は支援員の方にやっていただいているので、とても助かっています。研究に集中できる時間が増えましたし、学生とのやり取りも増やすことができました。

一度は世界を見てほしい、そして育児があってもあきらめないで

日ごろ、動物虐待や災害時の動物の扱いについて関わっていますが、日本では動物を飼うことや家庭で受け入れることが、まだとても特別なことになっています。米国では、動物を飼うことはごく普通のこと。動物が社会にいることは普通でした。日本では、例えば災害時に避難所にペットを連れて行こうとすると問題になってしまいがちです。アレルギーの方もいるので、ある程度の区分けは必要ですが、もっと動物が社会の一員になっていれば、避難所に連れて行っても排除されることにはならないと思うのです。

研究留学は、やはり行って良かったです。日本にはない獣医学や、日本にはない研究分野がたくさんありました。学生にも言うのですが、一度は世界を見たほうがいい。やりたいことを制限するのではなく、今一歩踏み出してみるだけで、見えなかった選択肢がたくさんあることに気付けるので、まずは見てから選んでみるといいと思います。

また、結婚や出産をキャリアをあきらめる理由にしなくていいと申し上げています。私の姿を見て、育児があっても続けられると思ってもらえるといいですね。

-

保育支援制度で夫婦で仕事との両立が可能に

日本医科大学付属病院

消化器外科助教・医員 川島 万平 氏

私は肝胆膵外科を専門としており、他大学の皮膚科に所属してフルタイム勤務する妻との間に幼稚園に通う4歳の子どもがいます。一流の外科医、夫、そして父親になるべく日々奮闘しています。

当初は夫婦で平等に家事・育児をこなして仕事との両立を目指そう!と息巻いておりましたが、実際は私の帰宅が遅くなってしまい、妻への負担が大きくなっているのが実情です。妻には申し訳ないと常々思っており、家庭内の空気も不穏になりがちに―。何とか現状を打開できないかと考え、付属病院への転属を機に保育支援制度に申し込みました。主に子どもの幼稚園へのお迎えから、両親の帰宅までのシッターをお願いしています。

お陰で心に余裕を持って仕事ができるようになり、夫婦ともに仕事との両立が何とかできるようになりました。家庭にも平和が訪れた気がします。この形が正解なのかはわかりませんが、少なくとも保育支援制度がなければ仕事をセーブすることも考えなければならなかったでしょう。子どもを持つと、仕事と子育ての折り合いの付け方に悩まれる方も多いと思います。保育支援制度という選択肢があること知っていただき、高い志を持ちながら意に反してキャリアを中断してしまう人が一人でも少なくなることを願っています。

文部科学省科学技術人材育成費補助事業・ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ

- 【牽引型】 2019 - 2024年

- 【女性リーダー育成型】 2022 - 2027年